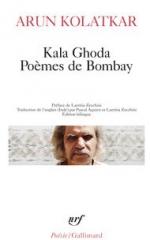

Lorsque je veux jauger la popularité d'un écrivain ou autres, mon premier réflexe est de regarder s'il dispose d'une page wikipedia. Or Arun Kolatkar (1931-2004) n'en a pas. Trop de chance ! On est dans l'underground de la littérature. Kolatkar était un citoyen de l'Inde qui vivait dans un quartier artistique de Bombay qui s'appelait Kala Ghoda. Je vais faire court. C'était un marginal qui n'a pas connu la gloire de son vivant (ni après sa mort n'empêche qu'il est dans la collection Poésie/Gallimard - vous savez cette collection que vous ne trouvez pas dans les librairies, merci le net) et qui un peu comme George Perec s'installait toujours dans la même rue et écrivait ce qu'il voyait..mais différence entre les deux : Perec faisait un inventaire très précis alors que Kolatkar s'envolait dans des rêves poétiques désopilants. Pour lui, la rue était juste une base de travail sur laquelle il s'appuyait pour écrire des choses invraisemblables.

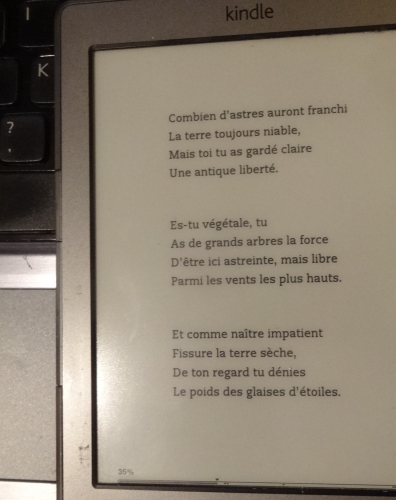

Je retranscris ce poème en le transformant en poème en prose ( sinon, ça part trop en longueur). Si j'arrive à en trouver la clé, je vous en reparle après (sinon merci à Carla pour la découverte).

Un vieux pneu de vélo

Un vieux pneu de vélo

J'ai beau être un vieux pneu de vélo, une pelure de roue toute râpée, une anguille qui se mort la queue, un zéro de traviole, un shunya infirme - ce n'est pas pour autant que je compte me pendre à un épi de faîtage, ou moisir sur un toit couvert de mousse en compagnie d'une chaise bancale, d'une godasse gauche au sourire fendu jusqu'aux oreilles, et d'un escargot sans-logis pris dans le cercle vicieux de ma chatte.

Je ne me vois pas non plus rejoindre une communauté à la noix de pneus de vélo ascètes qui vivent en colonies au sommet des arbres, et, les nuits sans lune, s'élèvent, dit-on, telle une volée d'oiseaux, pour se mettre en roue libre, faire la course d'un horizon à l'autre, s'accoupler librement, ou batifoler dans le ciel toute la nuit, avant de regagner leur perchoir sur des hôtes feuillus aux petites heures du matin et de rester là en suspens sans donner signe de vie jusqu'à la prochaine nuit sans lune. Foutaises que tout cela ! Et d'ailleurs, je ne suis pas du genre à me percher comme ça sur un banyan frappadingue ou un arbre de pluie grandiose.

Je n'entends pas le moins du monde laisser les cigales me pisser dessus, les chauve-souris chier sur moi ou une Tachardia Lacca me laquer le cuir. Très peu pour moi. J'aimerais mieux m'immoler, empuantir une belle matinée d'hiver et réchauffer des clochards frissonnant sur le bord de la route plutôt qu'écouter un criquet accorder son mini-Stradivarius électrique, et encore moins un orchestre entier de criquets qui ferait son show sous les étoiles en se livrant à des excès pseudo-wagnériens. Grands dieux, non ! En tout cas, pas tant que je teindrai la route, qu'un gosse déluré pourra grâce à moi s'en donner à cœur joie, ou tant qu'il y aura assez de gosses sur terre pour me flanquer une bonne claque sur le derrière suivie d'une autre, puis d'autres encore en rafale. Je frémis à chaque fois que je m'en prends une, mais c'est ce qui me fait aller de l'avant, j'imagine, c'est ma raison de vivre. A ce propos, je m'interroge, quand t'auras mon âge, ils seront combien à te courir encore après, hein, ma belle ?

Bien. Je devine le poète Indien (oui, les habitants de l'Inde sont des Indiens, j'ai vérifié), installé comme d'habitude à sa table de café habituelle. Il voit un vélo passer ou appuyé contre un arbre. Il décide, par la volonté de l'intelligence humaine de se prendre pour un pneu de vélo, c'est à dire rien de poétique, une bande de caoutchouc, à qui il donne une conscience. Et quand on a la conscience (humaine) d'être un simple objet, l'idée d'en finir avec cette "existence' peut effleurer l'esprit. Mais ce n'est pas le souhait de ce pneu. D'ailleurs (séquence premier degré : comment se suicider quand on n'est pas un être vivant ?) Après, c'est compliqué, l'idée du suicide étant rejetée, il explique à travers un rêve qu'il ne veut pas rejoindre tous ces boyaux qui la nuit venue se cachent dans les arbres, copulent même (mais comment deux chambres à air peuvent-ils faire l'amour, dîtes-moi ?) et s'envolent pour revenir au petit matin de simples pneus inertes. Ce qu'il veut, ce boyau, c'est venir en aide aux plus pauvres ou faire plaisir aux enfants aussi ingrats soient-ils.

Evidemment, on peut aller plus loin. Ce poème est avant tout une allégorie de l'humain, le pneu est un vieil homme agonisant qui veut encore aider son prochain, aider des jeunes désœuvrés qui lui foutent des baignes. Il n'y a pas pire que la cruauté des enfants. C'est presque trop naïf. Moi, j'ai un vélo, il est au fond de mon cabanon et la prochaine fois que je le sortirai et que je gonflerai ses pneus, j'aurai une pensée pour ce poème, tout en m'énervant sur la valve qui me crée à chaque fois des embêtements (pour ne pas être vulgaire).

Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire la note de Pierre Assouline où il est question de la traduction du recueil (par Pascal Aquien et Laetitia Zecchini). Arun Kolatkar écrivait en anglais. Par ici

Loïc LT

Sylvia Plath fut une poétesse américaine du XXe qui a vécu une vie une intense en même temps que tragique. Elle s'est donnée la mort à 30 ans de façon macabre. Elle a toujours souffert de troubles psychologiques et ses poèmes sont le reflet de ses troubles alors c'est difficile pour un homme "normal" de se mettre en position de comprendre de tels écrits. Mais, je sous assure que l'on vit tous au bord du précipice mais qu'une force de vie nous en éloigne continuellement...en tout cas heureusement pour une majorité d'entre nous. Je me souviens qu'un médecin m'avait dit que le nombre de fous menant une vie normale était hallucinante. Le plus dur dans la vie, ce n'est pas de se lever tôt le matin, de bosser, d'élever ses enfants, d'avoir une vie sentimentale harmonieuse, le plus dur est de ne ne pas se laisser attirer par le précipice.

Sylvia Plath fut une poétesse américaine du XXe qui a vécu une vie une intense en même temps que tragique. Elle s'est donnée la mort à 30 ans de façon macabre. Elle a toujours souffert de troubles psychologiques et ses poèmes sont le reflet de ses troubles alors c'est difficile pour un homme "normal" de se mettre en position de comprendre de tels écrits. Mais, je sous assure que l'on vit tous au bord du précipice mais qu'une force de vie nous en éloigne continuellement...en tout cas heureusement pour une majorité d'entre nous. Je me souviens qu'un médecin m'avait dit que le nombre de fous menant une vie normale était hallucinante. Le plus dur dans la vie, ce n'est pas de se lever tôt le matin, de bosser, d'élever ses enfants, d'avoir une vie sentimentale harmonieuse, le plus dur est de ne ne pas se laisser attirer par le précipice.