Jonathan Franzen est le "grantauteuraméricain" du moment. Télérama le dit, Arte le dit et surtout le NY Times dont il a fait la une l'affirme. Les américains sont comme ça, il leur faut tout le temps un écrivain au dessus du lot, un écrivain qui écrase tout. Mais pas n'importe quel écrivain...car Jonathan Franzen n'est pas le Marc Levy ou le Guillaume Musso US. Rien à voir. Franzen est un vrai grand auteur qui fait de la littérature, n'est-il pas. Accesoirement nous fait savoir un récent reportage d'Arte qui lui était consacré, Franzen est ornithologue et n'hésite pas à enfourcher son 4X4 pour aller étudier les piafs dans le désert de Mojave. Par ailleurs, mr Franzen en a marre qu'on lui pose toujours les mêmes questions sur le 11 septembre 2002.

Jonathan Franzen est le "grantauteuraméricain" du moment. Télérama le dit, Arte le dit et surtout le NY Times dont il a fait la une l'affirme. Les américains sont comme ça, il leur faut tout le temps un écrivain au dessus du lot, un écrivain qui écrase tout. Mais pas n'importe quel écrivain...car Jonathan Franzen n'est pas le Marc Levy ou le Guillaume Musso US. Rien à voir. Franzen est un vrai grand auteur qui fait de la littérature, n'est-il pas. Accesoirement nous fait savoir un récent reportage d'Arte qui lui était consacré, Franzen est ornithologue et n'hésite pas à enfourcher son 4X4 pour aller étudier les piafs dans le désert de Mojave. Par ailleurs, mr Franzen en a marre qu'on lui pose toujours les mêmes questions sur le 11 septembre 2002.

Ensuite, il s'agit de lire du bonhomme son ouvrage le plus connu, le plus vendu etc à savoir les corrections, publiées au début de ce siècle. La lecture de ce bouquin de 700 pages s'est faite prosaïquement. Mon parti pris était de commencer par la première page et de les tourner au fur et à mesure que je les terminais. Après quelques mois de lecture uniquement sur liseuse, ça m'a fait tout bizarre d'avoir des pages à tourner. Je trouvais presque ça fatigant. Nous étions en ces temps là en vacances aux confins de Lot, nous roulions et visitions beaucoup de ces petits villages charmants nichés au coeur des vallées verdoyantes et le soir, rentrés dans notre maison mobile (parlons français), la fatigue avait raison de nous et je n'avais pas trop le courage de parcourir avec mes yeux des mots (et dont la succession composaient des phrases faisant sens). En rentrant dans le Morbihan, comme il me restait encore 15 jours de ce qu'on appelle vulgairement des congés payés (mis en place en 1936 par le Front Populaire, Articles L223-1 à L223-17 du code du travail), j'ai terminé cette lecture avant de finalement juger le roman plutôt moyen, même si je dois reconnaitre que le Franzen en question a beaucoup de talent...mais son problème, je pense est que comme moi dans cette note, trop de place est laissé à des futilités, des anecdotes et des détails qui sont autant de subterfuges qui servent à cacher l'absence d'histoire en fin de compte.

Et l'histoire, quelle est-elle au juste ? C'est celle de la classe moyenne ! la fameuse middle class américaine sur laquelle les auteurs américains ne cessent de gloser afin, parait-il de nous montrer ce qui se cache derrière les apparences honorables et sérieuses, pour faire apparaitre la rouille sous le vernis. A travers la famille Lambert (parents en retraite et les trois enfants et petits enfants), Franzen nous apprend donc que pour ainsi dire tous les américains sont chtarbés. Plus qu'une histoire, il s'agit avant tout d'un instantané. Il y a des passages bidonnants, la plupart des protagonistes sont pathétiques, quelques situations sont cocasses mais mon à mon sens le compte n'y est pas. Des auteurs comme Philip Roth, Russel Banks ou Paul Auster décrivent largement aussi bien la société américaine sans avoir besoin de tout déballer.

Est-ce une raison pour ne pas lire freedom qui est déjà sur ma kindle ? pas sûr !

lecture : juillet 2012, Points, 694 pages, note : 3/5

J’aurais tant aimé adorer cet écrivain que je suis déçu de devoir faire part de ma déception suite à la lecture de ce roman qui n’a de beau et d’original que le titre. Un détour par la vie, quand même, quoi ça promettait nan ? Gambetti, lui, évoluait dans extinction de Thomas Bernhard, ça en jette aussi, mais l’intérieur a tenu ses promesses et puis aujourd”hui, des mois après, extinction est toujours présent grâce à ce Gambetti, qui est devenu, en quelque sorte, l’agrégateur imaginaire de tous mes interlocuteurs et antagonistes.

J’aurais tant aimé adorer cet écrivain que je suis déçu de devoir faire part de ma déception suite à la lecture de ce roman qui n’a de beau et d’original que le titre. Un détour par la vie, quand même, quoi ça promettait nan ? Gambetti, lui, évoluait dans extinction de Thomas Bernhard, ça en jette aussi, mais l’intérieur a tenu ses promesses et puis aujourd”hui, des mois après, extinction est toujours présent grâce à ce Gambetti, qui est devenu, en quelque sorte, l’agrégateur imaginaire de tous mes interlocuteurs et antagonistes. Au début du XXème siècle, le contribuable allemand Hans Castorp, ingénieur de 23ans, fils et orphelin de bonne famille rend visite à son cousin Joachim Ziemssen qui se soigne d’une tuberculose au sanatorium Berghof qui se situe dans les Alpes suisses sur la commune de Davos (connue aujourd’hui pour être un lieu de rencontre pour les communistes du monde entier). A la base, il ne doit y rester que 3 semaines, ce qui est déjà pas mal pour une visite de courtoisie, mais à l’aise dans cet endroit où il n’y a rien d’autre à faire que de s’allonger sur des chaises longues et de refaire le monde entre camarades de la haute société, il trouve le prétexte d’une température corporelle légèrement excédentaire (37°4...tu parles) pour prolonger le séjour avec l’assentiment du docteur Hofrat Behrens, médecin en chef du Berghof (épaulé par l’excellent docteur Krokovski qui oblige tous les “malades” (entre guillemets car les ¾ des pensionnaires du Berghof sont des malades imaginaires, Hans Castorp le premier) à venir écouter ses conférences psychanalytiques.

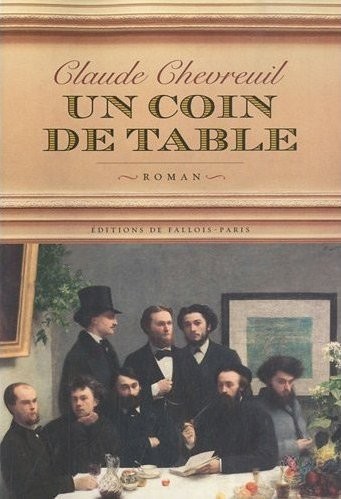

Au début du XXème siècle, le contribuable allemand Hans Castorp, ingénieur de 23ans, fils et orphelin de bonne famille rend visite à son cousin Joachim Ziemssen qui se soigne d’une tuberculose au sanatorium Berghof qui se situe dans les Alpes suisses sur la commune de Davos (connue aujourd’hui pour être un lieu de rencontre pour les communistes du monde entier). A la base, il ne doit y rester que 3 semaines, ce qui est déjà pas mal pour une visite de courtoisie, mais à l’aise dans cet endroit où il n’y a rien d’autre à faire que de s’allonger sur des chaises longues et de refaire le monde entre camarades de la haute société, il trouve le prétexte d’une température corporelle légèrement excédentaire (37°4...tu parles) pour prolonger le séjour avec l’assentiment du docteur Hofrat Behrens, médecin en chef du Berghof (épaulé par l’excellent docteur Krokovski qui oblige tous les “malades” (entre guillemets car les ¾ des pensionnaires du Berghof sont des malades imaginaires, Hans Castorp le premier) à venir écouter ses conférences psychanalytiques.  S’il y a un portrait de Rimbaud qui me plaît et qui correspond à l’idée que je me fais du poète, c’est bien celui réalisé par Henri Fantin-Latour dans ce tableau. Assis près de son ami Verlaine ( en train de se boire un pichet de rouge à lui tout seul), il tourne le dos aux autres (Léon Valade, Ernest d’Hervilly, Camille Pelletan, Pierre Elzéar, Emile Blémont, Jean Aicard, poètes qui auront laissé une trace dans l’histoire que par leur présence dans ce tableau). Dans ce groupe des “vilains bonshommes”, il apparaît clairement qu’il n’y a que deux vrais vilains bonshommes : Verlaine et Rimbaud, le couple qui fait scandale dans le tout Paris de l’époque. Scandale et génie, tout est là.

S’il y a un portrait de Rimbaud qui me plaît et qui correspond à l’idée que je me fais du poète, c’est bien celui réalisé par Henri Fantin-Latour dans ce tableau. Assis près de son ami Verlaine ( en train de se boire un pichet de rouge à lui tout seul), il tourne le dos aux autres (Léon Valade, Ernest d’Hervilly, Camille Pelletan, Pierre Elzéar, Emile Blémont, Jean Aicard, poètes qui auront laissé une trace dans l’histoire que par leur présence dans ce tableau). Dans ce groupe des “vilains bonshommes”, il apparaît clairement qu’il n’y a que deux vrais vilains bonshommes : Verlaine et Rimbaud, le couple qui fait scandale dans le tout Paris de l’époque. Scandale et génie, tout est là.  Dans ce qu’aimer veut dire, Mathieu Lindon, fils de Jérôme Lindon, fondateur des éditions de minuit revient sur sa jeunesse dorée dans les beaux quartiers de Paris et sur sa découverte de l’amour au sein d’une bande de copains, tous plus ou moins écrivains et homosexuels. Parmi eux la figure de Michel Foucault (philosophe de renom aujourd’hui décédé que personnellement j’ai toujours confondu avec Roland Barthes, ce dernier apparaissant dans le récit également) s’impose. Michel Foucault donc, habite un appartement cossu, rue de Vaugirard je crois (la lecture date d’un mois, je ne me souviens plus des détails quoi) qui sert de lieu de ralliement pour cette bande d’amis donc quelques-uns sont en couple. Dans cet appart, on se drogue et l’on s’alcoolise tendrement et intelligemment. Mathieu Lindon qui additionne les conquêtes et les expériences noue une relation amicale très profonde avec Michel Foucault...amitié, amour, difficile à dire...car pas de relations charnelles mais quelque chose au dessus de tout, faite de pudeur, de fascination et d’attirance.

Dans ce qu’aimer veut dire, Mathieu Lindon, fils de Jérôme Lindon, fondateur des éditions de minuit revient sur sa jeunesse dorée dans les beaux quartiers de Paris et sur sa découverte de l’amour au sein d’une bande de copains, tous plus ou moins écrivains et homosexuels. Parmi eux la figure de Michel Foucault (philosophe de renom aujourd’hui décédé que personnellement j’ai toujours confondu avec Roland Barthes, ce dernier apparaissant dans le récit également) s’impose. Michel Foucault donc, habite un appartement cossu, rue de Vaugirard je crois (la lecture date d’un mois, je ne me souviens plus des détails quoi) qui sert de lieu de ralliement pour cette bande d’amis donc quelques-uns sont en couple. Dans cet appart, on se drogue et l’on s’alcoolise tendrement et intelligemment. Mathieu Lindon qui additionne les conquêtes et les expériences noue une relation amicale très profonde avec Michel Foucault...amitié, amour, difficile à dire...car pas de relations charnelles mais quelque chose au dessus de tout, faite de pudeur, de fascination et d’attirance.  J’ai lu ce petit livre en deux heures il y a presque un mois. Mais il m’a suffisamment marqué pour ne pas disparaître dans les limbes de ma mémoire défaillante.

J’ai lu ce petit livre en deux heures il y a presque un mois. Mais il m’a suffisamment marqué pour ne pas disparaître dans les limbes de ma mémoire défaillante.  présentation de l’éditeur : Antonio José Bolivar Proano est le seul à pouvoir chasser le félin tueur d’hommes. Il connait la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui la peuplent, il a vécu avec les indiens Shuars. Mais Antonio a découvert sur le tard l’antidote venin de la vieillesse : il sait lire, et il a une passion pour les romans qui parlent de l’amour, le vrai, celui qui fait souffrir...

présentation de l’éditeur : Antonio José Bolivar Proano est le seul à pouvoir chasser le félin tueur d’hommes. Il connait la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui la peuplent, il a vécu avec les indiens Shuars. Mais Antonio a découvert sur le tard l’antidote venin de la vieillesse : il sait lire, et il a une passion pour les romans qui parlent de l’amour, le vrai, celui qui fait souffrir... S’il l’art français de la guerre n’avait pas remporté le plus célèbre prix littéraire français, je ne l’aurais jamais lu, tout juste aurais-je parcouru sa 4ème de couverture et alors, j’aurais passé mon chemin. Mais voilà, il y a quelques années, je me suis juré de lire tous les nouveaux goncourt (l’année suivante la consécration des bienveillantes, ouf j’ai eu chaud), alors celui-là n’a pas fait exception à la règle. Car non seulement le sujet ne m’intéressait pas (les guerres subies et menées par la France dans la deuxième partie du XXème siècle à travers le regard du Victorien Salagnon, un soldat-peintre qui les aura toutes faites), en plus c’est un pavé de 630 pages et enfin, on peut dire que la critique l’a diversement appréciée, voire même ignorée (télérama ne l’a même pas chroniqué).

S’il l’art français de la guerre n’avait pas remporté le plus célèbre prix littéraire français, je ne l’aurais jamais lu, tout juste aurais-je parcouru sa 4ème de couverture et alors, j’aurais passé mon chemin. Mais voilà, il y a quelques années, je me suis juré de lire tous les nouveaux goncourt (l’année suivante la consécration des bienveillantes, ouf j’ai eu chaud), alors celui-là n’a pas fait exception à la règle. Car non seulement le sujet ne m’intéressait pas (les guerres subies et menées par la France dans la deuxième partie du XXème siècle à travers le regard du Victorien Salagnon, un soldat-peintre qui les aura toutes faites), en plus c’est un pavé de 630 pages et enfin, on peut dire que la critique l’a diversement appréciée, voire même ignorée (télérama ne l’a même pas chroniqué).