Tranquillement et sans que cela soit prémédité, je prolonge ma série de lectures sur le thème de la première guerre mondiale. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre avait ouvert le bal, suivi des croix de bois de Roland Dorgelès. Un peu pour faire pendant à ce dernier, je m’étais dis que serait ingénieux de trouver un récit autobiographique mais écrit par un soldat allemand. Orages d’acier s’est donc imposé et ce pour deux raisons : il est considéré par beaucoup comme le meilleur récit sur le sujet de la guerre de tranchées ( par André Gide par exemple) et je garde un souvenir exquis des falaises de marbre.

Tranquillement et sans que cela soit prémédité, je prolonge ma série de lectures sur le thème de la première guerre mondiale. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre avait ouvert le bal, suivi des croix de bois de Roland Dorgelès. Un peu pour faire pendant à ce dernier, je m’étais dis que serait ingénieux de trouver un récit autobiographique mais écrit par un soldat allemand. Orages d’acier s’est donc imposé et ce pour deux raisons : il est considéré par beaucoup comme le meilleur récit sur le sujet de la guerre de tranchées ( par André Gide par exemple) et je garde un souvenir exquis des falaises de marbre.

Commençons par les points positifs : ont reconnaît dans ce récit la patte de Ernst, son écriture très soignée. Saluons au passage la traduction réalisée par Henri Plard (et non par Henri Thomas qui a traduit les falaises de marbre...tout ce que je ne ferais pas pour citer the ghost comme on l’appelait dans les locaux de la bbc car il avait cette manie de débarquer dans les bureaux subrepticement suscitant la surprise et souvent l’effroi de ses collaborateurs). Jünger réalise l’exploit de rendre littéraire le récit de cette guerre atroce et cauchemardesque que fut la Grande Guerre.

Pour le reste, j’ai été très déçu. Je me suis même perdu comme untel dans les boyaux d’une tranchée...Ce récit est trop technique, les descriptions sont trop répétitives...à tel point que lorsqu’il évoque la bataille de la Somme au passé, je m’aperçois que je l’avais zappée au présent tant elle se perd dans d’autres combats identiques. L’éditeur aurait pû mettre les chapitres dans le désordre que je ne m’en serais pas aperçu. C’est un récit fait par un militaire pour les militaires, un récit de guerre ni plus ni moins dans lequel il n’explique jamais les raisons du conflit.

Enfin, c’est le lieutenant Jünger lui-même qui m’a déçu. Je ne m’étais jamais enquis de sa biographie mais on ne met pas longtemps à comprendre qu’il est la caricature du soldat allemand patriotique, froid et méthodique. Il combat aveuglement pour son pays, baisse un peu les bras quand ses camarades tombent mais il retourne très vite au feu sans états d’âme et sans se décourager même si l’ennemi progresse inexorablement depuis le début, même si tout semble perdu. A quatre contre cinquante il y va quand même. Et monsieur le soldat insensible à tout (et incroyablement chanceux) se paie même le luxe de bouquiner dans ses rares moments de repos dans les tranchées et de regretter lorsque les anglais attaquent à cinq heures du matin de n’avoir pas eu le temps de prendre son petit-déjeuner*, comme si on en était encore à respecter l’heure des repas. Ce côté borné et insensible m’a profondément navré (ensuite, wikipedia m’informe qu’il n’a jamais soutenu le nazisme, ce qui soulage... encore que ne pas adhérer aux thèses de Hitler est loin de tout excuser).

lecture : avril mai 2014, le livre de poche, 3/5

* Cet après-midi-là, des feux d'infanterie dont la violence n'avait rien d'extraordinaire me firent sortir de mon abri, où j'étais en train de lire en buvant paisiblement mon café.

Au début du XXème siècle, le contribuable allemand Hans Castorp, ingénieur de 23ans, fils et orphelin de bonne famille rend visite à son cousin Joachim Ziemssen qui se soigne d’une tuberculose au sanatorium Berghof qui se situe dans les Alpes suisses sur la commune de Davos (connue aujourd’hui pour être un lieu de rencontre pour les communistes du monde entier). A la base, il ne doit y rester que 3 semaines, ce qui est déjà pas mal pour une visite de courtoisie, mais à l’aise dans cet endroit où il n’y a rien d’autre à faire que de s’allonger sur des chaises longues et de refaire le monde entre camarades de la haute société, il trouve le prétexte d’une température corporelle légèrement excédentaire (37°4...tu parles) pour prolonger le séjour avec l’assentiment du docteur Hofrat Behrens, médecin en chef du Berghof (épaulé par l’excellent docteur Krokovski qui oblige tous les “malades” (entre guillemets car les ¾ des pensionnaires du Berghof sont des malades imaginaires, Hans Castorp le premier) à venir écouter ses conférences psychanalytiques.

Au début du XXème siècle, le contribuable allemand Hans Castorp, ingénieur de 23ans, fils et orphelin de bonne famille rend visite à son cousin Joachim Ziemssen qui se soigne d’une tuberculose au sanatorium Berghof qui se situe dans les Alpes suisses sur la commune de Davos (connue aujourd’hui pour être un lieu de rencontre pour les communistes du monde entier). A la base, il ne doit y rester que 3 semaines, ce qui est déjà pas mal pour une visite de courtoisie, mais à l’aise dans cet endroit où il n’y a rien d’autre à faire que de s’allonger sur des chaises longues et de refaire le monde entre camarades de la haute société, il trouve le prétexte d’une température corporelle légèrement excédentaire (37°4...tu parles) pour prolonger le séjour avec l’assentiment du docteur Hofrat Behrens, médecin en chef du Berghof (épaulé par l’excellent docteur Krokovski qui oblige tous les “malades” (entre guillemets car les ¾ des pensionnaires du Berghof sont des malades imaginaires, Hans Castorp le premier) à venir écouter ses conférences psychanalytiques.  Vienne la mort, vienne l'ennui ai-je dit plusieurs fois à Gambetti (encore lui..) en lisant ce polar de Wolf Haas. L'action se situe à Vienne dans le milieu des ambulanciers. Deux sociétés sont en concurrence (le RUSA et l'ABUSA) et ça finit en meurtres. Un ancien flic devenu ambulancier au RUSA essaie de trouver le fin mot de l'histoire.

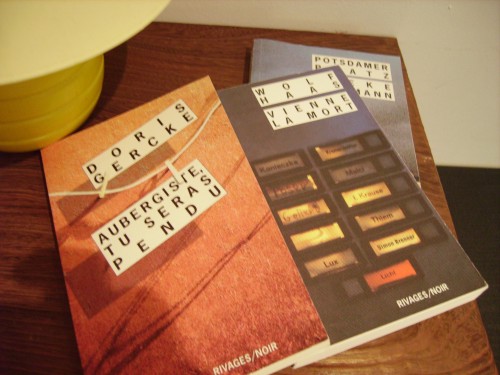

Vienne la mort, vienne l'ennui ai-je dit plusieurs fois à Gambetti (encore lui..) en lisant ce polar de Wolf Haas. L'action se situe à Vienne dans le milieu des ambulanciers. Deux sociétés sont en concurrence (le RUSA et l'ABUSA) et ça finit en meurtres. Un ancien flic devenu ambulancier au RUSA essaie de trouver le fin mot de l'histoire. Le livre débute par une scène de viol un peu trash. Le drame a lieu dans une ferme située dans un village quelque part dans la campagne profonde allemande

Le livre débute par une scène de viol un peu trash. Le drame a lieu dans une ferme située dans un village quelque part dans la campagne profonde allemande Je débute une petite série polar allemand avant de retrouver Thomas Mann pour en finir peut-être avec la Germanie qui m’occupe depuis début juillet. Cette série dans la série commence de la pire des façons avec potsdamer platz de Pieke Biermann.

Je débute une petite série polar allemand avant de retrouver Thomas Mann pour en finir peut-être avec la Germanie qui m’occupe depuis début juillet. Cette série dans la série commence de la pire des façons avec potsdamer platz de Pieke Biermann. Le narrateur (dont on apprend à la fin qu’il s’appelle Murau), un autrichien exilé à Rome et l’un des enfants d’une riche famille autrichienne propriétaire du vaste domaine de Wolfsegg, apprend par télégramme que son père, sa mère et son frère ainé sont morts dans un accident de voiture. Il doit donc se rendre à Wolfsegg pour assister aux obsèques. Il devient l’héritier du domaine.

Le narrateur (dont on apprend à la fin qu’il s’appelle Murau), un autrichien exilé à Rome et l’un des enfants d’une riche famille autrichienne propriétaire du vaste domaine de Wolfsegg, apprend par télégramme que son père, sa mère et son frère ainé sont morts dans un accident de voiture. Il doit donc se rendre à Wolfsegg pour assister aux obsèques. Il devient l’héritier du domaine.

présentation de l’éditeur : L'un est le grand explorateur Alexander von Humboldt (1769-1859). Il quitte la vie bourgeoise, se fraye un chemin à travers la forêt vierge, rencontre des monstres marins et des cannibales, navigue sur l'Orénoque, goûte des poisons, compte les poux sur la tête des indigènes, rampe dans des cavités souterraines, gravit des volcans, et il n'aime pas les femmes. L'autre est Carl Friedrich Gauss (1777-1855), "Prince des Mathématiques" et astronome. Il saute de son lit de noces pour noter une formule, étudie la probabilité, découvre la fameuse courbe de répartition en cloche qui porte son nom, calcule l'orbite de la planète Cérès avec une exactitude effrayante, et il déteste voyager. Un jour, cependant, Humboldt réussit à faire venir Gauss à Berlin. Que se passe-t-il lorsque les orbites de deux grands esprits se rejoignent ? Deux fous de science - leur vie et leurs délires, leur génie et leurs faiblesses, leur exercice d'équilibre entre solitude et amour, ridicule et grandeur, échec et réussite - rendus tangibles grâce à l'humour et l'intelligence d'un jeune prodige de la littérature allemande.

présentation de l’éditeur : L'un est le grand explorateur Alexander von Humboldt (1769-1859). Il quitte la vie bourgeoise, se fraye un chemin à travers la forêt vierge, rencontre des monstres marins et des cannibales, navigue sur l'Orénoque, goûte des poisons, compte les poux sur la tête des indigènes, rampe dans des cavités souterraines, gravit des volcans, et il n'aime pas les femmes. L'autre est Carl Friedrich Gauss (1777-1855), "Prince des Mathématiques" et astronome. Il saute de son lit de noces pour noter une formule, étudie la probabilité, découvre la fameuse courbe de répartition en cloche qui porte son nom, calcule l'orbite de la planète Cérès avec une exactitude effrayante, et il déteste voyager. Un jour, cependant, Humboldt réussit à faire venir Gauss à Berlin. Que se passe-t-il lorsque les orbites de deux grands esprits se rejoignent ? Deux fous de science - leur vie et leurs délires, leur génie et leurs faiblesses, leur exercice d'équilibre entre solitude et amour, ridicule et grandeur, échec et réussite - rendus tangibles grâce à l'humour et l'intelligence d'un jeune prodige de la littérature allemande. Sous la forme d’un conte, l’auteur allemand Edgar Hilsenrath (auteur du nazi et le barbier) raconte l’histoire d’une famille arménienne vers la fin du XIXème siècle jusqu’au génocide dont fut victime la quasi-totalité de la population arménienne entre 1915 et 1916.

Sous la forme d’un conte, l’auteur allemand Edgar Hilsenrath (auteur du nazi et le barbier) raconte l’histoire d’une famille arménienne vers la fin du XIXème siècle jusqu’au génocide dont fut victime la quasi-totalité de la population arménienne entre 1915 et 1916. Vous connaissez tous cette intraitable mélancolie qui s’empare de nous au souvenir des temps heureux. Ils se sont enfuis sans retour ; quelques chose de plus impitoyable que l’espace nous tient éloignés d’eux. Et les images de la vie, en ce lointain reflet qu’elles nous laissent, se font plus attirantes encore. Nous pensons à elles comme au corps d’un amour défunt qui repose aux creux de la tombe, et désormais nous hante, splendeur plus haute et plus pure, pareil à quelque mirage devant quoi nous frissonnons...

Vous connaissez tous cette intraitable mélancolie qui s’empare de nous au souvenir des temps heureux. Ils se sont enfuis sans retour ; quelques chose de plus impitoyable que l’espace nous tient éloignés d’eux. Et les images de la vie, en ce lointain reflet qu’elles nous laissent, se font plus attirantes encore. Nous pensons à elles comme au corps d’un amour défunt qui repose aux creux de la tombe, et désormais nous hante, splendeur plus haute et plus pure, pareil à quelque mirage devant quoi nous frissonnons...