Il y a des monuments littéraires qu'il faut avoir lu pour mourir moins con qu'on est né...à la recherche du temps perdu, la montagne magique, pastorale américaine, sur la route...j'en passe et puis donc l'archipel du Goulag de Alexandre Soljenitsyne. Ce dernier manquait à mon palmarès. La seule chose positive que je peux en tirer sera justement de pouvoir me dire "bon, celui-là, c'est fait", parce que cet essai en lui-même est littéralement imbuvable. Comme tout le monde sait de quoi il traite, je ne vais pas épiloguer...et comme tout le monde sait les ravages du communisme dans les pays de l'Est pendant le XXème siècle, lire ce pavé, c'est enfoncer des portes ouvertes. Mais bon, je me disais, à défaut d'apprendre quelque chose, voyons sa valeur littéraire. Et bien, c'est très moyen. Pour être honnête, c'est aussi rédhibitoire à lire que ne l'était l'absurdité de l'administration soviétique. Il s'agit ni plus ni moins d'un inventaire comme autant d'exemples de gens ayant été arrêtés arbitrairement essentiellement sous Staline, ayant subi les tortures lors d’interrogatoires avant d'être jetés en prison et envoyés dans le fameux archipel. Quand un ou deux exemples aurait suffi, l'écrivain russe nous en livre une centaine, tous plus ou moins identiques. Pour être clair et honnête, c'est barbant.

Il y a des monuments littéraires qu'il faut avoir lu pour mourir moins con qu'on est né...à la recherche du temps perdu, la montagne magique, pastorale américaine, sur la route...j'en passe et puis donc l'archipel du Goulag de Alexandre Soljenitsyne. Ce dernier manquait à mon palmarès. La seule chose positive que je peux en tirer sera justement de pouvoir me dire "bon, celui-là, c'est fait", parce que cet essai en lui-même est littéralement imbuvable. Comme tout le monde sait de quoi il traite, je ne vais pas épiloguer...et comme tout le monde sait les ravages du communisme dans les pays de l'Est pendant le XXème siècle, lire ce pavé, c'est enfoncer des portes ouvertes. Mais bon, je me disais, à défaut d'apprendre quelque chose, voyons sa valeur littéraire. Et bien, c'est très moyen. Pour être honnête, c'est aussi rédhibitoire à lire que ne l'était l'absurdité de l'administration soviétique. Il s'agit ni plus ni moins d'un inventaire comme autant d'exemples de gens ayant été arrêtés arbitrairement essentiellement sous Staline, ayant subi les tortures lors d’interrogatoires avant d'être jetés en prison et envoyés dans le fameux archipel. Quand un ou deux exemples aurait suffi, l'écrivain russe nous en livre une centaine, tous plus ou moins identiques. Pour être clair et honnête, c'est barbant.

Si on ajoute à cela que sur le fond, j'ai été gêné quand à plusieurs reprises, il se permet de dire à peine à mots couverts que le nazisme était moins mauvais que le stalinisme, on n'en peut plus quoi. Il évoque parfois le capitalisme dont il n'est pas fan non plus...et heureusement qu'il lui arrive de louer quand même le monde libre que constituait les pays occidentaux.

Mais parfois, la description du culte de la personnalité provoque des fous rires :

Voici un petit tableau datant de ces années-là. Une conférence du parti dans la région de Moscou. Elle est présidée par le nouveau secrétaire du Comité de rayon, remplaçant celui qui vient d'être coffré. A la fin de la conférence, adoption d'une motion de fidèle dévouement au camarade Staline. Bien entendu, tous se lèvent ( de même que, tout au long de la conférence, tout le monde a bondi de son siège à chaque mention de son nom). Une "tempête d'applaudissements se transformant en ovation" éclate dans la petite salle. Pendant trois, quatre, cinq minutes, elle continue à faire rage et à se transformer en ovation. Mais déjà les paumes commencent à être douloureuses. Déjà les bras levés s'engourdissent. Déjà les hommes d'un certain âge s'essoufflent. Et même ceux qui adulent sincèrement Staline commencent à trouver cela d'une insupportable stupidité. Cependant, qui osera s'arrêter le premier ? Le secrétaire du Comité de rayon, qui est debout à la tribune et vient de lire la motion, pourrait le faire, lui. Mais il est tout récent, il remplace un coffré, il a peur lui aussi ! Car, entre ces murs, parmi ces gens tous debout et qui applaudissent, il y a des membres du NKVD, l'oeil aux aguets : voyons voir que cessera le premier !... Et dans cette petite salle perdue, perdus pour le Chef, les applaudissements se prolongent pendant six minutes, sept minutes, huit minutes!...Ils sont flambés : Ils sont fichus ! Maintenant, il ne peuvent plus s'arrêter, ils doivent continuer jusque la crise cardiaque ! Au fond de la salle, perdu dans la foule, on peut encore un peu tricher, frapper moins souvent, moins fort, moins frénétiquement : mais sur l'estrade, au vu de tout le monde ?!...

Voilà, j'arrête là, parce que la scène dure un moment, je ne sais plus comment ça finit mais bon, c'est drôle et d'un autre côté, ça ne surprend personne. Ce genre de scène existe encore en Corée du Nord malheureusement.

Donc, au final, on a peu de descriptions du Goulag. C'est surtout un enchaînement de transfèrements d'une prison à l'autre et au final aussi, on ne sait même pas comment et pourquoi Soljenitsyne est libéré. En fait, là où le récit aurait pu avoir un intérêt et bien, on n'a pas la réponse.

Point final.

lecture sur liseuse Kindle en septembre 2017, parution en France le 1er juillet 1974 aux éditions Seuil, 446 pages. note : 1.5/5

Loïc LT

J'adore Eric Reinhardt autant qu'il m'agace mais l'éblouissant Cendrillon sorti en 2007 (à propos duquel il dit qu'il ne pourra jamais rien écrire de mieux) fait que je lui excuse beaucoup de choses. Et avouons que cet écrivain secoue un peu le doux ronronnement de la littérature française d'aujourd'hui de part l'ambition de ses romans, leurs constructions et les thèmes toujours très proches de l'actualité qu'il y développe.

J'adore Eric Reinhardt autant qu'il m'agace mais l'éblouissant Cendrillon sorti en 2007 (à propos duquel il dit qu'il ne pourra jamais rien écrire de mieux) fait que je lui excuse beaucoup de choses. Et avouons que cet écrivain secoue un peu le doux ronronnement de la littérature française d'aujourd'hui de part l'ambition de ses romans, leurs constructions et les thèmes toujours très proches de l'actualité qu'il y développe.  Tout le monde s'imagine seul avec son baluchon tel Rimbaud sur les routes ardennaises (Mon unique culotte avait un large trou. - Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course, Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. - Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou... ), avec quoi dedans,en tout cas sans thunes et personne qui ne t'attend nulle part. Et bien, si c'était le cas pour moi, je ferais le trajet ouest-est en longeant la Loire et en rejoignant Paris à la confluence de la Seine et de la Marne et je rejoindrai l'est, sans forcément suivre le cours de la Marne comme JP Kauffmann mais en prenant des chemins noirs ainsi que les appelle Sylvain Tesson qui dans se récit relate sa marche initiatique des Alpes vers le Cotentin.

Tout le monde s'imagine seul avec son baluchon tel Rimbaud sur les routes ardennaises (Mon unique culotte avait un large trou. - Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course, Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. - Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou... ), avec quoi dedans,en tout cas sans thunes et personne qui ne t'attend nulle part. Et bien, si c'était le cas pour moi, je ferais le trajet ouest-est en longeant la Loire et en rejoignant Paris à la confluence de la Seine et de la Marne et je rejoindrai l'est, sans forcément suivre le cours de la Marne comme JP Kauffmann mais en prenant des chemins noirs ainsi que les appelle Sylvain Tesson qui dans se récit relate sa marche initiatique des Alpes vers le Cotentin.  Un vieux pneu de vélo

Un vieux pneu de vélo Jean-Paul Dubois est fan de l’auteur américain Philip Roth (qui n’a jamais obtenu le Nobel de littérature ce qui est scandale quand on sait que le chansonnier de bazar, Bob Dylan l’a obtenu) et cela se ressent dans ce roman (qui est sans doute un peu autobiographique).

Jean-Paul Dubois est fan de l’auteur américain Philip Roth (qui n’a jamais obtenu le Nobel de littérature ce qui est scandale quand on sait que le chansonnier de bazar, Bob Dylan l’a obtenu) et cela se ressent dans ce roman (qui est sans doute un peu autobiographique).

Comme ce blog est fermé, j’ai écrit ce que je pensais de ce bouquin sur Facebook mais il existe encore des réfractaires à ce réseau social. Ceux qui sont contre Facebook savent son côté pratique mais leur opposition est avant tout idéologique. On dit qu’on n’est pas sur Facebook comme on dit qu’on n’a pas la télé. C'est trop mainstream. Comparaison ne vaut pas raison mais quand tu veux traverser la France en voiture, tu as le choix entre prendre les autoroutes ou prendre les autres routes. Si t’es pressé et que t’a pas envie d’observer le paysage, tu prends les autoroutes. Par contre, si tu as tout ton temps, c’est mieux de prendre les petites routes, de traverser les petits bourgs, d’emprunter les voies cernées par les champs de vigne ou de tournesol. Et bien Facebook, c’est l’autoroute, aires de repos comprises.

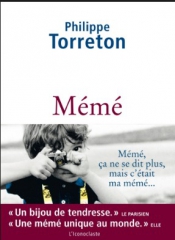

Comme ce blog est fermé, j’ai écrit ce que je pensais de ce bouquin sur Facebook mais il existe encore des réfractaires à ce réseau social. Ceux qui sont contre Facebook savent son côté pratique mais leur opposition est avant tout idéologique. On dit qu’on n’est pas sur Facebook comme on dit qu’on n’a pas la télé. C'est trop mainstream. Comparaison ne vaut pas raison mais quand tu veux traverser la France en voiture, tu as le choix entre prendre les autoroutes ou prendre les autres routes. Si t’es pressé et que t’a pas envie d’observer le paysage, tu prends les autoroutes. Par contre, si tu as tout ton temps, c’est mieux de prendre les petites routes, de traverser les petits bourgs, d’emprunter les voies cernées par les champs de vigne ou de tournesol. Et bien Facebook, c’est l’autoroute, aires de repos comprises. L'année dernière, j'ai écrit un livre sur mon grand-père maternel que j'ai diffusé après impression à quelques membres de ma famille. Je n'ai pas eu beaucoup de retour pourtant j'ai donné beaucoup de ma personne. Je suis allé interroger des gens l'ayant connu, j'ai posé des questions à ses filles, je suis retourné sur les lieux où il avait vécu. Mais en fin de compte, ce projet, aussi louable fut-il a été un échec. Il lui a manqué ce que Philippe Torreton a su faire à propos de sa grand-mère : de la poésie, du symbolisme. A vouloir tout dire, j'ai tout gâché. je le savais déjà mais je l'ai encore plus réalisé en lisant ce récit.

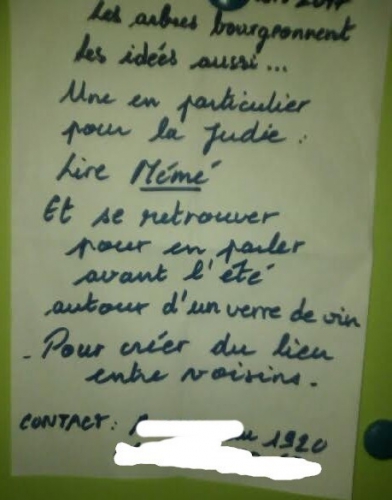

L'année dernière, j'ai écrit un livre sur mon grand-père maternel que j'ai diffusé après impression à quelques membres de ma famille. Je n'ai pas eu beaucoup de retour pourtant j'ai donné beaucoup de ma personne. Je suis allé interroger des gens l'ayant connu, j'ai posé des questions à ses filles, je suis retourné sur les lieux où il avait vécu. Mais en fin de compte, ce projet, aussi louable fut-il a été un échec. Il lui a manqué ce que Philippe Torreton a su faire à propos de sa grand-mère : de la poésie, du symbolisme. A vouloir tout dire, j'ai tout gâché. je le savais déjà mais je l'ai encore plus réalisé en lisant ce récit. L'affaire ne s'arrête pas là. Je vais vous raconter une anecdote. Ma sœur habite pas très loin de Triqueville et quand elle a su que Philippe Torreton avait écrit un récit sur sa mémé, elle l'a lu évidemment et puis une idée qui peut paraître saugrenue lui est venue. Elle a acheté cinq exemplaires de l'ouvrage et les a offert à des voisins en les postant dans leur boite à lettre avec lettre manuscrite à l'appui. Chacun est invité (je parle désormais au présent car c'est en cours) à lire ce récit et tout le monde est appelé à se retrouver pour en parler avant l'été.

L'affaire ne s'arrête pas là. Je vais vous raconter une anecdote. Ma sœur habite pas très loin de Triqueville et quand elle a su que Philippe Torreton avait écrit un récit sur sa mémé, elle l'a lu évidemment et puis une idée qui peut paraître saugrenue lui est venue. Elle a acheté cinq exemplaires de l'ouvrage et les a offert à des voisins en les postant dans leur boite à lettre avec lettre manuscrite à l'appui. Chacun est invité (je parle désormais au présent car c'est en cours) à lire ce récit et tout le monde est appelé à se retrouver pour en parler avant l'été.