Le livre d'un homme seul est le récit d'un chinois seul, ...et qui veut le rester malgré l'oppression communiste. Trouvant refuge dans la littérature, il survit tant bien que mal à la révolution culturelle (qui n'a évidemment, comme beaucoup ne le savent pas encore en France de Révolution et de Culturelle que le nom) en se faisant oublier par un opportunisme de bon aloi. Dans cette Chine maoïste où l'on peut mourir pour un geste ou un regard mal placés ou pour avoir parmi ses ancêtres quelque oncle potentiellement droitiste, il vaut mieux se ranger en attendant que ça passe.

Le livre d'un homme seul est le récit d'un chinois seul, ...et qui veut le rester malgré l'oppression communiste. Trouvant refuge dans la littérature, il survit tant bien que mal à la révolution culturelle (qui n'a évidemment, comme beaucoup ne le savent pas encore en France de Révolution et de Culturelle que le nom) en se faisant oublier par un opportunisme de bon aloi. Dans cette Chine maoïste où l'on peut mourir pour un geste ou un regard mal placés ou pour avoir parmi ses ancêtres quelque oncle potentiellement droitiste, il vaut mieux se ranger en attendant que ça passe.

Des années plus tard, exilé en Europe et devenu un artiste reconnu, il témoigne de ces années de souffrance tout en mordant à pleines dents tous les plaisirs qu'offre la vie en alignant les partenaires -sexuelles- et les pièces de théâtre.

J'ai failli abandonner à plusieurs reprises ce roman-fleuve mais je crois que je l'aurais regretté. Car en plus d'avoir une valeur documentaire indéniable, il s'agit aussi d'une oeuvre littéraire savamment construite (le même narrateur est il ou tu selon qu'il se situe avant ou après l'exil).

Tiens, mais pas inspiré sur ce coup-là. Peut-être parce que je ne suis pas trop fan des oeuvres où l'on dénonce quelque chose...Mon côté proustien.

extrait :

Sachant bien que l'utopie de la nouvelle société constitue au même titre que l'homme nouveau un mythe moderne, aujourd"hui, chaque fois que tu entends les gens soupirer en disant que les idéaux sont détruits, tu te dis qu'il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Tu comprends bien que ceux qui continuent à proclamer leurs idéaux sont de nouveaux vendeurs de poudre de perlimpinpin. Et ceux qui veulent te convaincre par d'intarissables flots de paroles, qui te donnent des leçons, tu te hâtes de leur dire, ça va, ça va, vieux frère, à demain - et tu files à l'anglaise.

lecture du 30.11 au 24.12.08

note : 4/5

compte-rendu à venir : la mort à Venise, Thomas Mann

C'est une phrase à géométrie variable. Elle peut traduire au choix l'extrême attention ou la plus grande désinvolture dans le choix d'un cadeau.

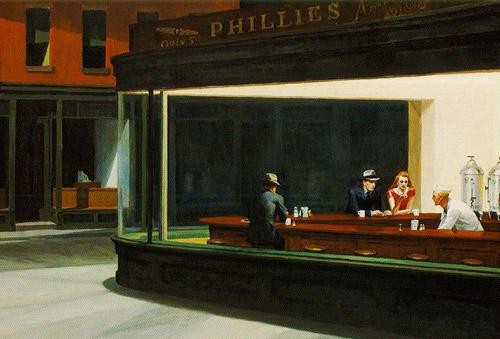

C'est une phrase à géométrie variable. Elle peut traduire au choix l'extrême attention ou la plus grande désinvolture dans le choix d'un cadeau. "A cet égard, comme on peut l'observer dans les Motel chronicles de Sam Shepard (si traduites en français, à ajouter dans la PAL, ndb), la simple contemplation furtive d'une canette de Coca-Cola broyée ou d'un sac plastique éventré au fond d'un fossé crasseux intéresse plus directement l'homme errant que la traque urbaine du mystère et de l'imprévu. Son état mental est si peu propice au jeu de cache-cache avec le fortuit que seules les grossières évidences de la vie quotidienne contiennent à ses yeux une quelconque significavité. Il faut dire qu'il est déjà pour lui-même un non-sens fortuit. Aussi éprouve-t-il comme un soulagement toute connexion, même minimale, avec ce qui donne l'apparence de lui rappeler quelque chose de connu, fût-ce vulgaire et sordide. L'errant perpétuel est d'une certaine manière le témoin passif de ce qui ne le concerne pas. Dans ces conditions, plus aucune psychogéographie urbaine n'est possible, car, en vérité, la géographie comme le psychisme ont entièrement disparu de cette ville sans espace et sans âme, preuve négative contre Descartes que l'esprit est fonction de l'étendue. Dans ses excursions mécaniques le long des routes qui se greffent sur les autoroutes périphériques et où pullulent motels, stations-service, magasins d'usines, concessionnaires de voitures, hangars et restauroutes, le nomade ne se sent absolument pas l'âme d'un chercheur. Quêtes et traques, périples et filatures ne constituent pas ses passe-temps favoris. A dire vrai, il ne convoite absolument rien ni personne ; il ne se sent investi d'aucun message, d'aucune charge ; mais il s'attache simplement à entrer en contact avec ce peu de réalité qu'il espère ou devine juste derrière son pare-brise. Tant bien que mal, il s'efforce de retrouver son chemin, si chemin il y a. Tel Oedipe à Colonne, "possédant toutes les routes, il n'en possède aucune". Du reste, l'errant n'a plus affaire à la rue où la masse se concentre, mais à la route où la somme des individus se disperse. Dans cet espace urbain qui ne lui évoque rien, il vaque à son unique occupation : transiter."

"A cet égard, comme on peut l'observer dans les Motel chronicles de Sam Shepard (si traduites en français, à ajouter dans la PAL, ndb), la simple contemplation furtive d'une canette de Coca-Cola broyée ou d'un sac plastique éventré au fond d'un fossé crasseux intéresse plus directement l'homme errant que la traque urbaine du mystère et de l'imprévu. Son état mental est si peu propice au jeu de cache-cache avec le fortuit que seules les grossières évidences de la vie quotidienne contiennent à ses yeux une quelconque significavité. Il faut dire qu'il est déjà pour lui-même un non-sens fortuit. Aussi éprouve-t-il comme un soulagement toute connexion, même minimale, avec ce qui donne l'apparence de lui rappeler quelque chose de connu, fût-ce vulgaire et sordide. L'errant perpétuel est d'une certaine manière le témoin passif de ce qui ne le concerne pas. Dans ces conditions, plus aucune psychogéographie urbaine n'est possible, car, en vérité, la géographie comme le psychisme ont entièrement disparu de cette ville sans espace et sans âme, preuve négative contre Descartes que l'esprit est fonction de l'étendue. Dans ses excursions mécaniques le long des routes qui se greffent sur les autoroutes périphériques et où pullulent motels, stations-service, magasins d'usines, concessionnaires de voitures, hangars et restauroutes, le nomade ne se sent absolument pas l'âme d'un chercheur. Quêtes et traques, périples et filatures ne constituent pas ses passe-temps favoris. A dire vrai, il ne convoite absolument rien ni personne ; il ne se sent investi d'aucun message, d'aucune charge ; mais il s'attache simplement à entrer en contact avec ce peu de réalité qu'il espère ou devine juste derrière son pare-brise. Tant bien que mal, il s'efforce de retrouver son chemin, si chemin il y a. Tel Oedipe à Colonne, "possédant toutes les routes, il n'en possède aucune". Du reste, l'errant n'a plus affaire à la rue où la masse se concentre, mais à la route où la somme des individus se disperse. Dans cet espace urbain qui ne lui évoque rien, il vaque à son unique occupation : transiter."

Ce livre de Philip Roth que je viens de terminer fait partie de ces romans qui marquent.

Ce livre de Philip Roth que je viens de terminer fait partie de ces romans qui marquent.